Nella Regola Bollata del 1223 San Francesco d’Assisi (1182-1226) scriveCapitolo VI

CHE I FRATI DI NIENTE SI APPROPRINO, E DEL CHIEDERE L’ELEMOSINA E DEI FRATI INFERMI

1I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcun’altra cosa. 2E come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà e umiltà, vadano per l’elemosina con fiducia, 3e non si devono vergognare, perché il Signore per noi si è fatto povero in questo mondo. 4Questa è la sublimità di quell’altissima povertà, che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatti poveri di cose e vi ha innalzati con le virtù. 5Questa sia la vostra parte di eredità, che conduce nella terra dei viventi. 6 E aderendo totalmente a questa povertà, fratelli amatissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo.

7E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino tra loro familiari l’uno con l’altro. 8E ciascuno manifesti all’altro con sicurezza le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale? 9E se qualcuno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire cosı` come vorrebbero essere serviti essi stessi

mentre nella Regola non Bollata del 1221 vi è scritto

CAPITOLO IX

DEL CHIEDERE L’ELEMOSINA

[...]

8E l’elemosina è l’eredità e la giustizia dovuta ai poveri; l’ha acquistata per noi il Signor nostro Gesù Cristo. 9E i frati che lavorano per acquistarla avranno grande ricompensa e la fanno guadagnare e acquistare a quelli che la donano; poiché tutte le cose che gli uomini lasceranno nel mondo, periranno, ma della carità e delle elemosine che hanno fatto riceveranno il premio dal Signore.

[...]

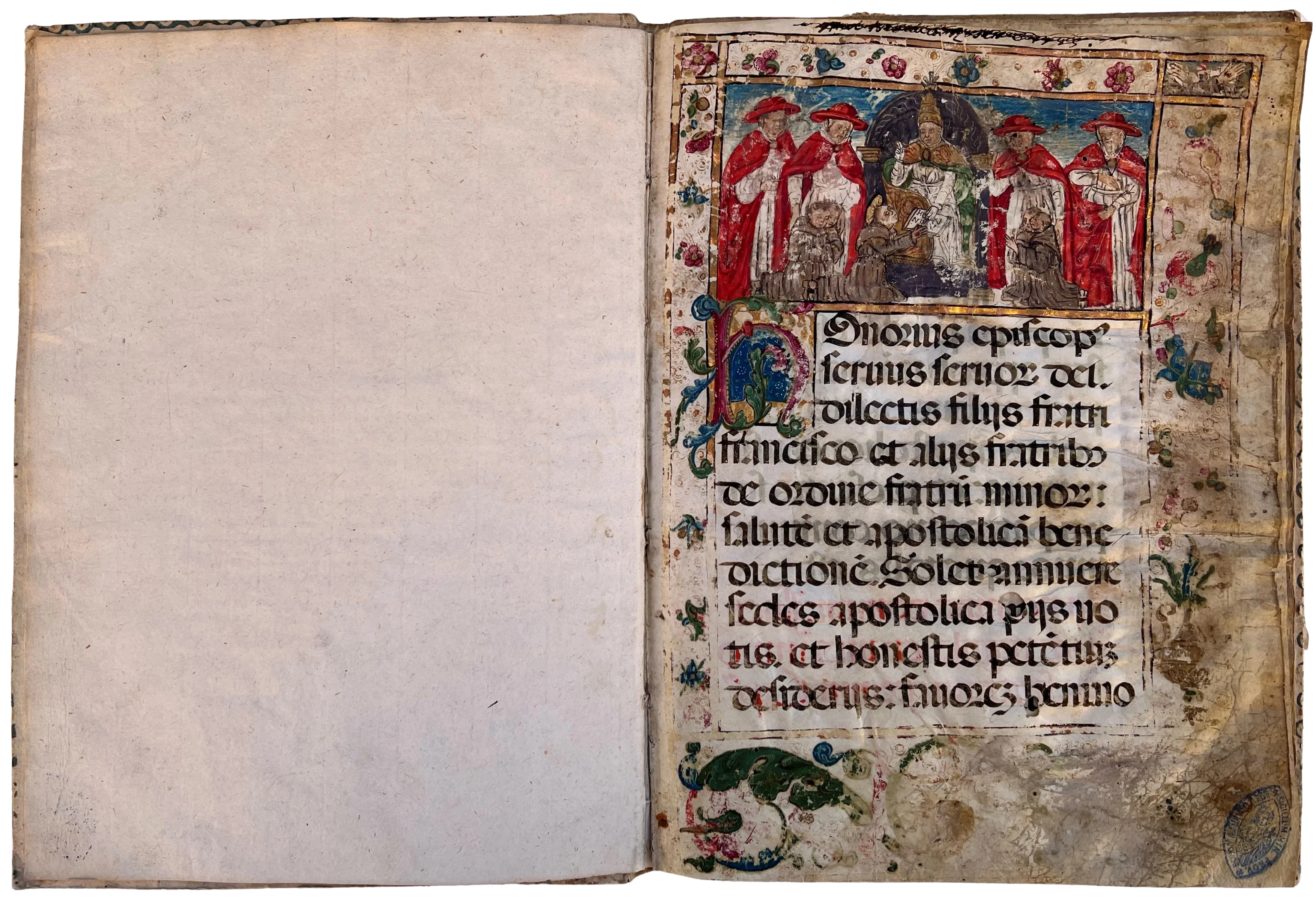

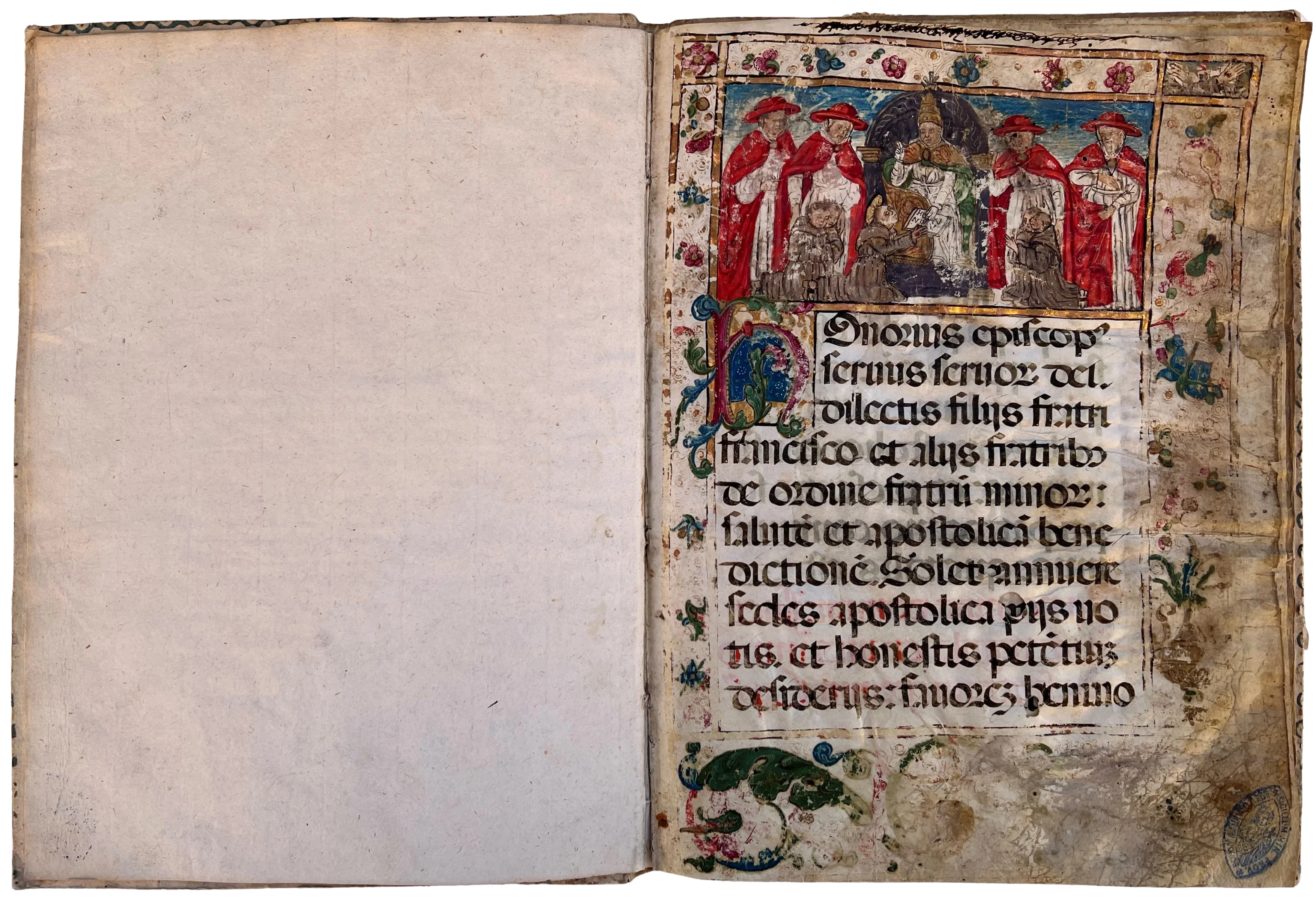

«Manoscritto della Regola di san Francesco d’Assisi approvata con la bolla Solet annuere di papa Onorio III avvenuta il 29 novembre 1223 conservato presso l’Archivio storico della Provincia di Cristo Re dei frati minori dell’Emilia-Romagna (Bologna) - sfogliabile» Sono questi i principi della "teologia della questua". Nel secolo precedente, il XII, il chierico Rodolfo Ardente, nel sermone Qui parce seminat, scrive I beni creati per tutti noi, Dio li affida con più abbondanza ai ricchi chiedendo però loro di comprendere che non ne sono i padroni, ma i dispensatori in favore dei poveri. Quando dunque facciamo l’elemosina ai poveri noi non doniamo attingendo ai nostri beni; sono i beni dei poveri che noi restituiamo, cosa che certamente costituisce un dovere di giustizia. Coloro che trattengono per sé stessi il superfluo dei loro beni, beni che non sono loro ma in comune con i poveri che muoiono di miseria, fanno forse altra cosa che rapinare questi infelici di quello che appartiene loro e ucciderli?

San Bernardino da Siena ofm (1380-1444) tra le sue prediche troviamo quella "della elemosina e a chi si deve fare l’elemosina".

Queste riflessioni ci introducono al tema della QUESTUA: arte del cercare, azione di chi mendica, opera di pietà. La questua o la cerca (detta così in quanto vi era la figura del frate da cerca o cercante per acquisire la colletta di questua) stabilita da Urbano II nel 1095 per la Crociata, fu abolita dal Concilio di Trento (1542-63) per rimanere soltanto un privilegio degli Ordini Mendicanti e comunque per il convento, per opere di pietà o per i predicatori nella Chiesa e, con l’autorizzazione vescovile, per la sagrestia e mantenere il Culto Divino. Per la questua si stabiliva un tempo limitato per evitare l’abuso.

All’interno di un convento, tra gli uffici, quella del questuante era una figura semplice ed umile, a volte coincidente con quella del portinaio, del campanaro, dell’ortolano, dell’economo, del cantiniere, del cuoco, del sagrestano.

Anche l’eremita assumeva questa funzione della questua per il suo sostentamento. Il questuante aveva una bisaccia o un canestro ed usciva dal convento per chiedere. Usciva pregando e rientrava pregando o cantando IL CANTICO DELLE CREATURE.

Il frate questuante deve chiedere con umiltà e, a volte, si è trovato davanti ad una situazione ostile in cui minacce, offese, derisioni non hanno consentito di riempire il sacco. Ha trovato porte aperte ed accoglienti ma anche chiuse. La questua ha reso popolari i frati. Nella questua i frati si affidavano e si abbandonavano alla Provvidenza quale opera, dono ed azione di Dio che giunge attraverso la preghiera e molte mediazioni umane. È noto il detto Dio vede e provvede.

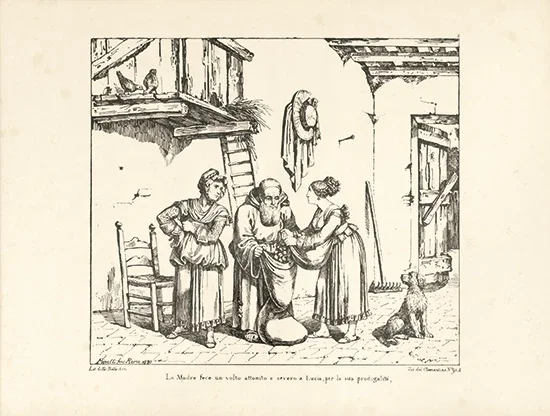

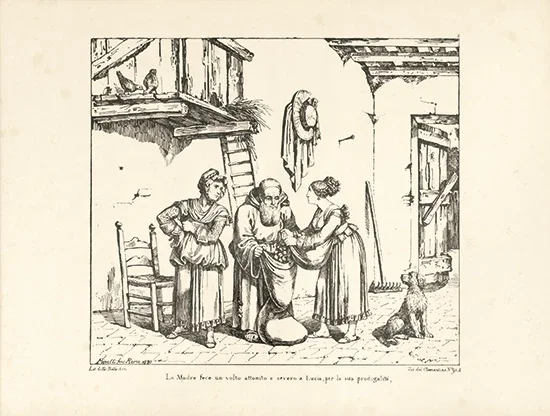

«La questua di fra Galdino - litografia - Bartolomeo Pinelli - 1830» La questua è una esperienza di riconoscimento reciproco, in cui il frate questuante incontra, ascolta, consiglia, annuncia, comunica, dialoga, cammina. Camminava a piedi o con fratello somaro, se c’era. Il frate cercante racconta ai fratelli la sua esperienza e porta in convento quanto ha raccolto: legumi, farina, olio, formaggio, cereali, sale, salumeria, pane … e le preghiere richieste, le speranze e le sofferenze della gente, sempre con quella letizia del Padre Francesco. La questua si faceva strumento di pace e di provvidenza, perché il frate dimenticava sé stesso per servire il Vangelo. In questo sono suscitate belle e sante figure di questuanti, tra cui: il beato Marco Ongaro ofm (1200-1248) cuoco e questuante; San Felice da Cantalice ofm cap (1515-1587) ciò che raccoglieva lo distribuiva ai poveri; San Crispino da Viterbo ofm cap (1668-1750); Sant’Ignazio da Santhia ofm cap (1686-1770) confessore e predicatore oltre che questuante ;Sant’ Ignazio da Laconi ofm cap (1701-1781) questuante per 40 anni; San Felice da Nicosia ofm cap (1715-1787) calzolaio, infermiere, portinaio, ortolano e per 40 anni questuante; Sant’Egidio Maria di San Giuseppe ofm alcantarino (1729-1812); il beato Diego Oddi ofm (1839-1919) illetterato ma facile al dialogo con la preghiera e la carità è stato per 40 anni questuante; Padre Lino Maupas ofm (1866-1924) cappellano del carcere che raccoglieva per i carcerati, i poveri, gli ammalti, gli abbandonati. A frate Diego è stata intitolata una Associazione insieme al suo maestro fra Mariano da Roccacasale (1778-1866); al Venerabile Padre Lino una statua con i sandali consumati con le sue grandi mani: una regge del pane e l’altra è tesa nella questua. San Felice da Cantalice è sempre rappresentato a piedi scalzi e con la bisaccia. La questua si evolve nel tempo e trova spazio nella "raccolta fondi" comunicata attraverso i mass-media, nella destinazione del 5x1000 della dichiarazione dei redditi, nella promozione di attività editoriali (calendari, libri, riviste, emittenza radio-tv, internet…) e culturali-turistiche, nella formazione-educazione, nella assistenza-ospitalità (mense, centri, opere...), nella pastorale missionaria, nelle Associazioni, nelle Fondazioni come l’Antoniano di Bologna (fondato da un gruppo di frati minori), l’Università Cattolica Sacro Cuore (fondata da P. Agostino Gemelli ofm nel 1919-21), la Casa Sollievo della Sofferenza (fondata da San Pio da Pietrelcina ofm cap nel 1956); la Pontificia Università Antonianum. La questua si dilata nel servizio al mutare dei tempi e all’insorgenza di nuove emergenze in cui i frati sono aiutati da volontari, simpatizzanti ed amici cercando di offrire risposte affrontando non poche difficoltà. La questua assume forme diverse: offerte, doni, beneficenza, donazioni, lasciti, servizio civile, volontariato, ecc., per trovare un unico cammino: quello della solidarietà e dell’amicizia.

Letture consigliate

Pandiscia A., PADRE PIO. Un contadino cerca Dio, San Paolo Edizioni, Milano, 2013

Paoletti D., Accoglienza: lo stile di Francesco, Ed. Biblioteca Francescana, Milano,2022