La processione di Sant’Antonio da Padova a Rieti è detta la Processione dei ceri. La processione è un corteo religioso, che può svolgersi all’interno e all’esterno della chiesa. È un percorso in cui si chiede raccoglimento, per assumere il segno e il significato di unità, di camminare insieme, della festa, di espressione di devozione e pietà popolare, di procedere verso Dio in compagnia dei santi. La sua origine la si fa risalire al IV secolo, ovvero dopo l’Editto di Costantino quando, riconosciuta la religione cristiana, si ammise il culto esterno e ci si recava ad onorare i martiri. Sant’Ambrogio (339-397) ordina che la fila delle persone sia a coppia ed al suono della campana, San Leone I andò in processione con la sua corte all’incontro con Attila nel 452, San Gregorio Magno (540-604), per allontanate la peste da Roma, portò in processione una reliquia. Queste sono alcune esperienze che nel tempo hanno dato forma e sostanza alla processione. Nel medioevo il suo itinerario o, meglio, percorso, era orientato dall’esposizione del pavese (uno scudo rettangolare che recava l’emblema del combattente medievale) per cui si pavesava gli edifici fino a sviluppare le infiorate al passaggio della processione. La processione si può articolare in forma spontanea ma anche secondo un ordine stabilito dal cerimoniale che assegna ai partecipanti un determinato ruolo e funzione. In questo scenario opera il cerimoniere per far rispettare l’ordine e il decoro. Nella processione si prega, si canta, si suona, si incensa, si benedice, si porta la statua del santo, una reliquia, l’ostensorio con l’ostia consacrata. La processione dei ceri si inserisce nei festeggiamenti del giugno antoniano reatino. L’inizio è il 12 giugno, la vigilia della festa liturgica di Sant’Antonio di Padova, a cui segue l’esposizione per la venerazione, il 13 la memoria liturgica con la distribuzione del pane benedetto (a ricordo dell’obolo che si dava ai poveri per la festa), la benedizione dei bambini, poi una serie di eventi tematici, spettacoli e culturali fino al 25 del mese quando con la vestizione curata delicatamente dalle donne della Pia Unione, dette “priore”, il Santo è ornato dei preziosi donati (oro, argento, coralli, ecc.) e degli ex voto, esce dalla chiesa (dedicata in passato a San Francesco oggi a Sant’ Agostino) per essere collocato sulla macchina (pesa circa 14 quintali) e trasportato dai portatori nel percorso cittadino di 2,5 km, tra strade e piazze. Ad essi le suore di san Fabiano offrivano cioccolata calda con pane, oggi diventato un biscotto (biscotti antoniani) semplice e gustoso (ingredienti: farina, uova, zucchero) e distribuito a tutti (durante la festa il quantitativo di biscotti è pari a 1,50 quintali). La processione procede in fila parallela o a coppia con al centro la macchina di Sant’Antonio, la fila scorre ai suoi lati, c’è il crocifisso, lo stendardo, il gonfalone, i bambini e i giovani, gli anziani, gli uomini e le donne, le famiglie, le autorità civili-militari-ecclesiastiche, gli animatori, le bande musicali.

«Statua di Sant'Antonio da Padova nella Processione dei ceri di Rieti» La statua di Sant’Antonio veste il saio nero dei francescani conventuali, come i “fratelli del Santo”, così si definiscono i membri della Pia Unione di Sant’Antonio da Padova. La statua è sorretta dalle braccia di 16 portatori, articolati in squadre (per un totale di 64 portatori) e dislocati ai quattro lati della macchina. La statua è salutata da applausi, spari, squilli di campane e suoni delle bande musicali, luminarie, infiorate, lanci di petali di fiori o carte colorate e decorazioni. Sono migliaia le persone di tutte le età e condizioni sociali che partecipano o assistono alla processione, tra di essi si notano quanti sono ai piedi nudi (la memoria storica ci consegna la figura del vescovo e missionario scalabriniano, il reatino Massimo Rinaldi (1869-1941), che nel 1931 vestì anche lui il saio nero) o portano il cero di ogni dimensione, acceso, in onore e in offerta al Santo. La tradizione popolare dice che più è grande il cero, più grande è la grazia che si chiede. La processione dei ceri è una festa di popolo e di famiglia. Il saio è trasmesso di padre in figlio, ha un cordone bianco, placca d’argento con l’immagine del Santo sul lato sinistro dell’abito. Il capo portatore ha un fiocco bianco mentre l’addetto alla cera un fiocco giallo (sul braccio sinistro). Ai lati della macchina si trovano i candelabri. Nessuno deve stare dietro la macchina anche se è ammessa la consorella. La processione è stata oggetto di tesi di laurea dell’artista reatino Sergio Luzzi e del polittico di Titty Saletti conservato alla biblioteca Paroniana. Il 26 del mese di giugno si chiudono i festeggiamenti con la reposizione della statua del Santo, i preziosi sono riposti nel tesoro della Pia Unione. Da notare che la statua ha nella mano sinistra il giglio (simbolo di purezza) e nella mano destra il libro aperto su cui poggia il bambino Gesù con una veste bianca. Il Bambinello, a sua volta, reca nella mano destra tre spighe di grano d’oro unite dal nastro tricolore.

«Logo della Pia Unione di Sant'Antonio di Padova» La Pia Unione ha come logo una croce greca di colore rosso con ai lati dodici ghiande dorate (tre alla punta per ogni braccio). È un richiamo allo stemma della Basilica di Sant’Antonio a Padova e alla Bibbia dove, nel libro della Genesi, si parla del querceto di Mamre, divenuto santuario dei Patriarchi e dove Abramo costruì un altare al Signore: questo divenne la radice e il fondamento di una speranza più grande. Il Signore appare ad Abramo alle querce di Mamre. Il frutto della quercia è la noce: la ghianda. Un frutto piccolo, semplice ed umile. Nel medioevo la ghianda era anche il simbolo della vita e del pane, perché era utilizzata anche per fare il pane. La quercia è grande (San Francesco) e la ghianda è piccola (Sant’Antonio) questo ci vuole dire e ricordarci come Antonio visse in una cella su una grande noce. Antonio (Lisbona 1195 - Padova 13 giugno 1231), il cui nome era Fernando, era un religioso dell’Ordine dei Canonici Regolari di Sant’Agostino. Si fece frate minore alla vista dei primi francescani martirizzati in Marocco, assume il nome di Antonio in onore di Sant’Antonio Abate, il convento che lo ospitava. Partito missionario, una tempesta lo porta in Sicilia. Incontra San Francesco alla Porziuncola nel 1221. Inviato a Montepaolo (Forlì-Cesena) vi trascorse un anno in studio e meditazione. Inizia la sua prodigiosa attività apostolica di predicazione (ottenne di predicare ovunque oltre all’insegnamento dei frati voluto dallo stesso Francesco) particolarmente contro l’usura nell’Italia settentrionale e in Francia meridionale. Nel 1223 fonda la scuola teologica francescana. Eletto superiore della provincia della Romagna, nel 1227, passò nello Studium Bononiense, primo docente dell’ofm, dando una svolta significativa all’Ordine stesso. Salutato ovunque come prodigio di santità e scienza, unitamente alla sapienza ed umiltà, nel 1230 si ritirò a Padova (viveva in una cella su una grande noce) e si dedicò alla compilazione di prodigiosi scritti teologici. Morì il 13 giugno 1231. Il suo corpo restò a Padova. In seguito alla sua taumaturgica fama di santità, neanche un anno dopo dalla morte, fu canonizzato il 30 maggio 1232 a Spoleto e dal 1238-1310 gli fu dedicata la Basilica. Nel 1946 Pio XII terziario francescano lo proclamò Dottore della Chiesa. È patrono di Padova e del Portogallo. È un santo popolare e tra i più conosciuti al mondo, a lui sono affidati i bambini e i poveri, sono dedicate basiliche, santuari, chiese, edicole. Nel 1887 è elevato l’Ateneo Antoniano oggi Pontificia università Antonianum. Nel 1926 gli è intitolata una rivista, nel 1953 l’Antonianum di Bologna, nel 1961 il Centro Studi Antoniani. Nella Basilica di Padova è custodita la sua lingua incorrotta. Grandi artisti come Donatello, Murillo, Tiziano, Andrea Vivarini, Simone Martini, Antoniazzo Romano, Francisco De Zurbaran lo hanno rappresentato. A lui sono intitolate associazioni, istituti, opere.

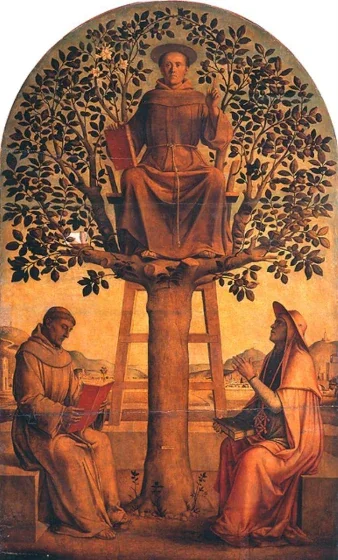

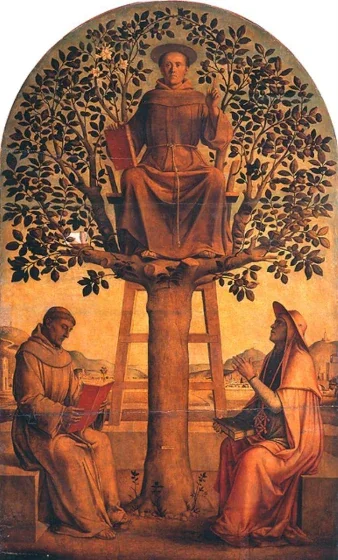

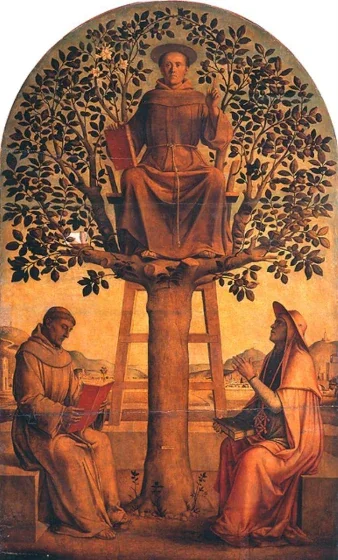

«Sant'Antonio da Padova sul noce e Santi - dipinto - Bastiani Lazzaro» La sua canonizzazione, richiesta dai padovani, si doveva svolgere a Rieti, allora sede papale. Gregorio IX accolse favorevolmente la richiesta per cui si svolse il processo diocesano e il cerimoniale di canonizzazione. Ma il pontefice dovette trasferirsi a Spoleto per placare i disordini tra guelfi e ghibellini. La città di Rieti che lo considerava cittadino onorario, perché a Rieti era stata decisa la canonizzazione, non volle perdere quel privilegio unitamente alle orme lasciate da San Francesco nella Valle Reatina, sviluppò nei reatini una più forte venerazione di Antonio. Inizia così il passaggio di testimone da una generazione all’altra nei secoli che si manifesta nei festeggiamenti del culto. La sua festa è provata da una Bolla di Alessandro IV del 1256 con cui si concedeva cento giorni di indulgenza a coloro che nella festa dei SS. Francesco, Antonio e Chiara, e per tutti gli otto giorni susseguenti, avevano visitato la chiesa di San Francesco da poco terminata a Rieti. Da allora la festa nel tempo assume una fisionomia propria prima con la Confraternita (1574-1739) e poi con la Pia Unione fondata con statuto nel 1812. Citiamo alcuni passi dei saluti del 2023 del vescovo di Rieti Ser mons. Vito Piccinonna: La nostra amata terra reatina avverte il dono di essere baciata da Sant’Antonio come dal suo maestro San Francesco e non può non trasformare questa familiarità in impegno di prossimità e solidarietà con la sua storia e con quanti la vivono

di Marcello Bonforte ofm assistente ecclesiastico della Pia Unione:

Festeggia con noi Sant’Antonio nutrendoti come lui della celebrazione eucaristica, della meditazione del vangelo, della vita fraterna, dell’esercizio della carità e della penitenza: ovvero, quel personale impegno ad essere critico nei confronti di quella parte di mentalità di cui siamo tutti imbevuti e che si mostra refrattaria a Dio che solo è buono

del Priore Alessandro Brunelli

Questa tradizione dei festeggiamenti antoniani si tramanda da secoli, essendosi consolidata prima tra la gente dei campi, per irradiarsi all’intero popolo di Rieti, desideroso di impetrare al Santo dei miracoli una nuova vita all’insegna della sequela in Gesù Cristo

Letture consigliate

Antonio dia Padova, I sermoni, Edizioni Messaggero, Padova, 2013

Brioschi G., Tredicina a sant'Antonio. Schemi e preghiere, Shalom, Ancona, 2021

Fabbetti N., Antonio di Padova. Il romanzo di una vita, TS - Terra Santa, Milano, 2021

Gamboso V., Vita di Sant’Antonio, Edizioni Messaggero, 2011

Gamboso V., Libro dei miracoli di sant'Antonio, Edizioni Messaggero, 2012

Luzzi S., I reatini e Antonio di Padova, Coop. Massimo Rinaldi, Rieti, 2000

Sacino G., Sant'Antonio di Padova. Biografia, preghiere, devozioni, Edizioni Palumbi, Teramo, 2021

Webgrafia

Il Cammino Di Sant’Antonio da Gemona del Friuli a Padova

Provincia Italiana di S. Antonio di Padova dei Frati Minori Conventua

Santuario di S. Antonio di Padova in Anzino

Associazione Universale di Sant'Antonio